Das Vorhaben IWs„Systemintegration“ bildet die Schnittstelle zwischen den Vorhaben IWU „Geothermische Nutzung des Untergrunds“ und IWm „Integrierter Wärmemarkt“. Das übergeordnete Ziel von IWs ist die Dekarbonisierung des Wärmenetztes zu geringen volkswirtschaftlichen Kosten. Mit der Zusammenführung der Arbeiten aus den Parallel-VorhabenIWm und IWu soll ein digitales, intelligentes sowie hochflexibles Wärmeverbundsystem mit innovativen Erzeugern in Hamburg-Wilhelmsburg entstehen.

In einem ersten Schritt beinhaltet es die konkrete Konzeptionierung und Projektierung des angestrebten synergetischen-regenerativen Energiequartiers. Im zweiten Schritt wird ein intelligentes Wärmesystem real umgesetzt . Dafür werden entsprechende Baumaßnahmen für das notwendige Erzeugersystem durchgeführt. Darüber hinaus wird der im Vorhaben IWm erstellte Wärmemarkt technisch implementiert und steuerungstechnisch an die Systemkomponenten angebunden.

Der wissenschaftliche Aspekt zielt auf einen empirischen Nachweis, dass ein hochdigitalisiertes und damit flexibleres Wärmesystem die Synergien zwischen internen und externen Marktteilnehmern intensivieren und so ökologische und ökonomische Effizienzpotenziale heben kann. Aus technischer Sicht besteht das übergeordnete Projektziel im erfolgreichen Bau und Betrieb eines multisektoralen Energieverbundsystems. Mithilfe der Konzeptentwicklung und simulativen Überprüfung der betrieblichen Einbindung einer Geothermie-Anlage, steuerbarer Erzeugungsanlagen und Verbraucher sowie digitalisierter Netzkomponenten soll das intelligente Wärmeverbundsystem multisektoral verknüpft und auf maximale Flexibilität ausgerichtet sein.

Der Arbeitsplan IWS wird maßgeblich durch die Partner HAW Hamburg, CAU, CAH und HEnW entwickelt und umgesetzt.

Simulation des Energiekonzepts

Im Rahmen des Teilprojekts IWs wird ein Energiekonzept entwickelt, um die im Wärmenetz Wilhelmsburg neu zu errichtenden Erzeugungskapazitäten in die bestehende Wärmenetzinfrastruktur bestmöglich zu integrieren. Ziel ist es, den stetig wachsenden Stadtteil zukünftig fast ausschließlich mit erneuerbarer Wärme zu versorgen.

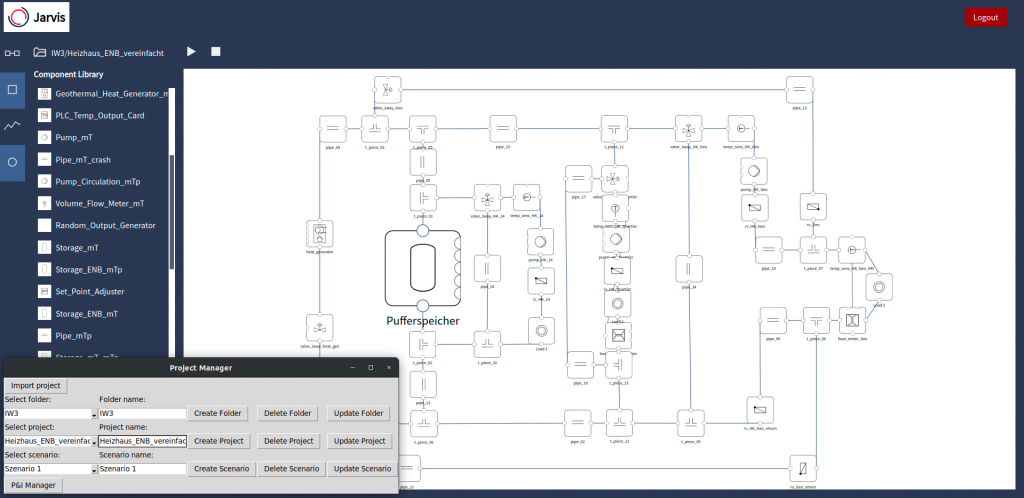

Zur Überprüfung des entwickelten Energiekonzeptes wird das Wärmenetzsystem in Wilhelmsburg mittels einer an der HAW Hamburg entwickelten Simulationsumgebung detailliert abgebildet. Hierfür werden in Kooperation mit den Hamburger Energiewerken Simulationsszenarien definiert und simuliert. Die entwickelten Hydraulik- und Regelungskonzepte der Wärmeerzeugungs-, Speicher- und Verbrauchsanlagen werden simulationsgestützt optimiert und im Hinblick auf eine Nutzung im Feld bewertet. Um den Herausforderungen eines neuartigen und vielschichtigen Erzeugerparks gerecht zu werden und das Zusammenspiel der Anlagen untersuchen zu können, werden die Komponenten der Erzeugung, Speicherung, Verteilung und des Verbrauchs separat modelliert und zu einem Gesamtsystemmodell zusammengeschaltet. Dabei wurden folgende Untersuchungen in Vordergrund gestellt:

- Erzeuger- und Speicherintegration: Simulationsgestützte Optimierung der Hydraulik- und Regelungskonzepte der Wärmeerzeugungsanlagen und Speicher, insbesondere des Anlagenensembles aus tiefer Geothermie und Wärmepumpenkaskade

- Verteilung: Simulationsgestützte Optimierungen der Dimensionierung des vorgeplanten Wärmeverteilnetzes

- Verbrauch: Perspektivisch sollten auch Flexibilitäten von dezentralen Speichern und Verbrauchern flächendeckend genutzt werden. Dazu werden Lastprognosen und Regelalgorithmen zur Verfügbarmachung dieser Flexibilität entwickelt.

- Gesamtsystemmodell für den Wärmemarktplatz: Das hoch aufgelöste Gesamtsystemmodell stellt die Grundlage für die Überprüfung der physikalischen Restriktionen des Wärmemarktplatzes dar und bildet somit die Brücke zum Schwestervorhaben IWm.

Modellerweiterung und Anwendung der HAW-eigenen Simulationsumgebung

Im vorangegangenen Projekt Smart Head Grid Hamburg wurde eine Simulationsumgebung entwickelt, die thermo-hydraulische Simulationen auf mehrere Computer verteilt. Das ermöglicht eine hochdetaillierte Simulation thermo-hydraulischer Systeme. Im Projektverlauf werden neue Komponenten- und Wärmenetzmodelle, z. B. Netzausbauszenarien, entwickelt und simuliert. Um den Gesamtsystemverbund berechnen zu können, bedarf es zudem einer Weiterentwicklung der Simulationsarchitektur zum Beispiel im Hinblick auf Bedienbarkeit (Frontend) oder Komponentenvalidierung.

Prognose der Wärmebedarfe

Um die gesamte Wärmenetzinfrastruktur inklusive dezentraler Speicher nutzen und aktiv ansteuern zu können, muss die Verbraucherseite aktiv integriert werden. Eine innovative Steuerung lässt sich erst durch die Verschiebung der Liefergrenze und ausreichende Transparenz erreichen. Transparenz soll neben der Erhebung von Messwerten vor allem durch geeignete Prognosemodelle hergestellt werden. Die Prognosemodelle werden die Bedarfe für die Trinkwarmwasserbereitung und Raumwärme separat in hoher zeitlicher Auflösung für jede Wärmeübergabestation abbilden. Somit können die entwickelten Regelungskonzepte simulativ überprüft werden. Darüber hinaus dienen die Prognosen als Input zum Wärmemarktplatz in IWm, um die zu handelnden Wärmemengen zu quantifizieren.

Netzüberwachungsverfahren – Zustandsschätzung (State Estimation)

Um den Netzbetrieb mit Hinblick auf einen Marktplatz oder andere zukünftige datengetriebene Analysen effizient überwachen und steuern zu können und den Zustand des Wärmenetzes zu ermitteln, bedarf es eines Ansatzes, die Informationen aus einem bestehenden Monitoring bestmöglich zu nutzen. In einem ersten Projektschritt werden bekannte Netzüberwachungsverfahren (z.B. Echtzeit-Simulationen oder Zustandsschätzung) analysiert und für eine Nutzung im Wilhelmsburger Wärmesystem ausgewählt. Die Zustandsschätzung (State Estimation) ist ein geeignetes und in elektrischen Netzen bereits eingesetztes Verfahren, um Monitoring von Wärmenetzen mittel- bis langfristig zu verbessern. Ein mathematischer Ansatz für eine thermo-hydraulische statische Zustandsschätzung wird im Projektverlauf entwickelt und umgesetzt. Dabei werden die Themen Beobachtbarkeitsanalyse (Observability Analysis) und Fehlererkennung (Bad Data) behandelt. Die ermittelten optimalen Zustände werden genutzt und im Feldtest geprüft, ob die vom Marktplatz übermittelten Fahrpläne eingehalten wurden. Gleichzeitig sollen die Verfahren Erkenntnisse über den Wärmenetzbetrieb liefern und eine Bewertung anhand von Kennzahlen, wie z.B. den Primärenergiefaktor oder die CO2-Emissionen, zulassen und bei der Suche von Systemfehlern helfen.