Wärmemarkt

Das Projekt IW³ setzt auf eine konsequente digitale Vernetzung: Damit sollen die Erzeugung und der Handel von Wärme so effizient wie möglich gestaltet und die Schnittstellen zwischen Wärme- und Strommarkt verbessert werden. Ein intelligentes Wärmenetz verbindet die unterschiedlichen Energieerzeuger.

In Wilhelmsburg, aber auch in vielen anderen Wärmenetzen, werden zukünftig durch die Nutzung von erneuerbaren Wärmequellen vielfältige Erzeuger und Wärmespeicher zum Einsatz kommen. In Wilhelmsburg sind das u.a. die Geothermie-Anlage, Solarthermie und der große Wärmespeicher im Energiebunker.

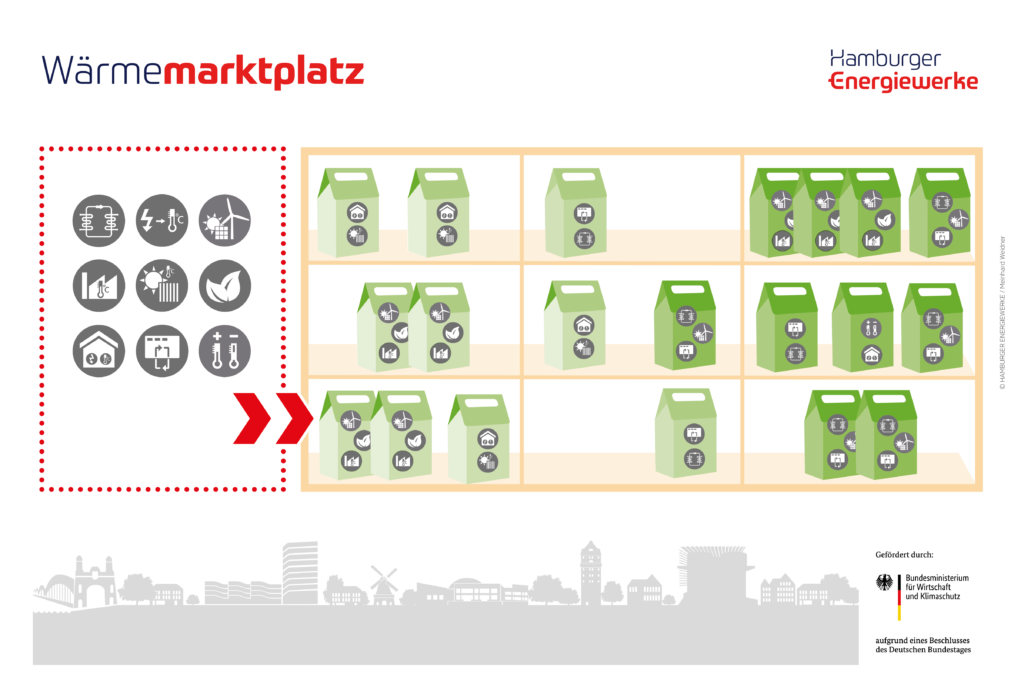

Um effizient und transparent koordinieren zu können, wie diese Wärme im Wärmenetz erzeugt und vermarktet werde kann und eine kosteneffiziente Transformation in ein CO2-freies Wärmesystem zu ermöglichen, entwickelte das Teilvorhaben IWm verschiedene Mechanismen, welche die eingesetzten Wärmeerzeuger bilanzieren und optimieren. Zum einen wurde ein digitaler Wärmemarktplatz entwickelt und programmiertechnisch implementiert, auf dem verschiedene Erzeuger ihre Wärme anbieten können. Zudem wurde ein Herkunftsnachweisregister für grüne Fernwärme entwickelt und erprobt, mit dem grüne Wärmemengen einzelnen Kunden zugeordnet und so gezielt grüne Fernwärmeprodukte vermarktet werden können. Ein derartiges Register ermöglicht eine transparente Nachverfolgung der erneuerbaren Herkunft von Wärme und Kälte und trägt dazu bei, den Anforderungen an die Klimaneutralität gerecht zu werden. Der erste Teilnehmer, der in diesem Pilotprojekt erfolgreich Wärme-Herkunftsnachweise erhielt, waren die Hamburger Energiewerke. Die zugrunde liegende Wärmemenge stammt aus dem Energiebunker Wilhelmsburg und wurde in das dezentrale Nahwärmenetz in Hamburg-Wilhelmsburg eingespeist. Als abschließender Baustein wurde innerhalb von IWm ein Echtzeit Digitaler Zwilling entwickelt, mithilfe dessen CO2-freie und CO2-reduzierte Wärme zielgerecht erzeugt, gespeichert und geliefert werden kann.

Die Erkenntnisse aus den in diesem Zusammenhang gewonnenen Forschungsergebnissen und die Idee einer vollständig digitalen und skalierbaren Automatisierungs- und Leittechnik wurden als Impulse für die Entwicklung eines betriebswirtschaftlich optimalen Fahrplanbetriebs über den gesamten Erzeugerpark im Wärmenetz Wilhelmsburg aufgegriffen. Diesem Anspruch an eine digitale, intersektorale, bedarfs- und situationsgerechte Steuerung in Echtzeit wird der spezifizierte und bereits in der Implementierung befindliche „Fahrplanoptimierer“ gerecht. Er berücksichtigt die physikalischen Eigenschaften und Anforderungen des Wärmenetzes genauso wie wirtschaftliche Rahmenbedingungen wie schwankende Strompreise und ökologische Kennzahlen, um alle relevanten Kostenfaktoren für Erzeugung und Verteilung der Wärme in einer Optimierung des Gesamtsystems abbilden zu können.

Mit dieser leistungsfähigen Leittechnik werden die Anlagen im Netz zudem überwacht und gesteuert, so dass Wärme immer verfügbar ist und optimal verteilt wird.

Machine Learning

Zur Planung und Prognose des Wärmemarktplatzes setzen die Projektpartner neueste digitale Technologien ein. So werden Verfahren des Machine Learning, wie z. B. künstliche neuronale Netze, verwendet, um die Wärmeabnahme der Verbraucher in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung zu prognostizieren. Das Wärmeverbundsystem, bestehend aus den Bestandsnetzen und den Neubaunetzen, wird in der thermo-hydraulischen Simulationsplattform Jarvis modelliert und simuliert, um das komplexe Zusammenwirken der Anlagen des Wärmenetzes analysieren und verstehen zu können. Durch die verteilten Berechnungsmethoden kann ein sehr detailliertes Abbild des realen Netzes modelliert und berechnet werden. Dadurch kann in Planung und Betrieb des Netzes auf tägliche Fluktuationen erneuerbarer Erzeuger genauso wie auf Unsicherheiten im Netzausbau eingegangen werden. Mit Hilfe dieses Simulationsmodells und den Bedarfsprognosen, kann unter Verwendung von Optimierungsalgorithmen ein effizienter Betrieb gewährleistet werden.